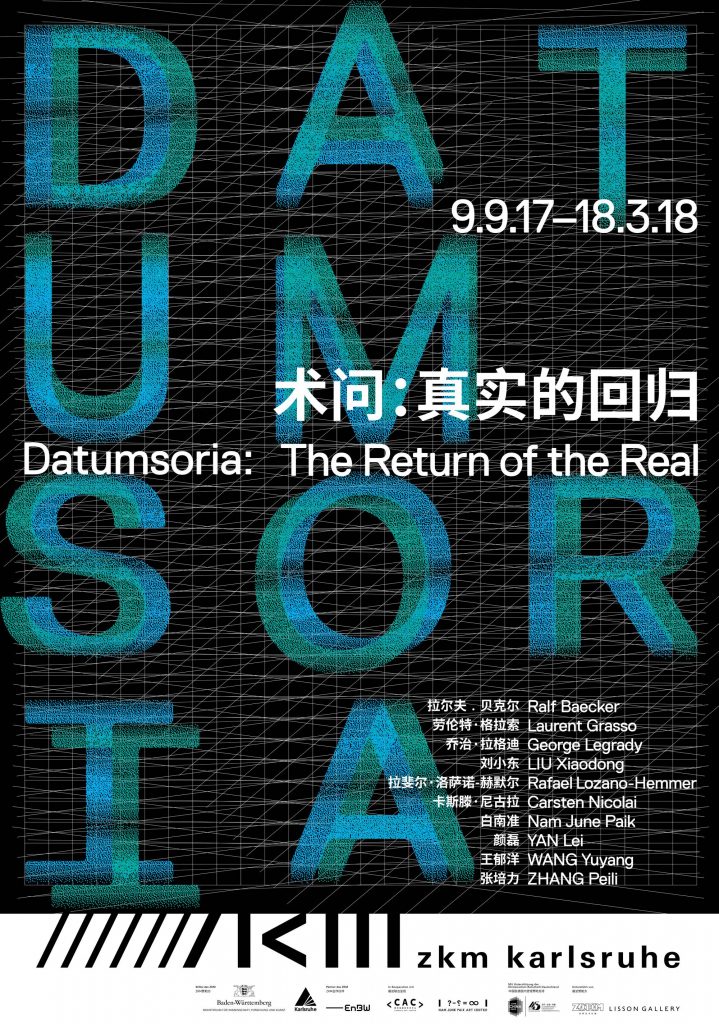

由媒体艺术策展人、新时线媒体艺术中心艺术指导、中央美术学院艺术与科技中心主任张尕教授构思并策划的大型国际群展“术问——真实的回归”(Datumsoria: the Return of the Real),于2017年9月8日在卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM | 德国)开幕,并将持续展出至2018年3月18日。该展览由新时线媒体艺术中心(CAC | 中国)、卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM | 德国)、白南准艺术中心(NJPAC | 韩国),中央美术学院美术馆 (CAFAM | 中国)联合呈现,并被中国驻德使馆指定为中德建交45周年系列文化活动之一。

作为由新时线媒体艺术中心发起的“艺术&技术@”(A&T@)项目框架下诞生的系列展览之第二期,“术问——真实的回归” 系2016年9月至12月期间于CAC所呈现的首展“术问:刘小东、卡斯滕·尼古拉、白南准三人展”(Datumsoria: An Exhibition of LIU Xiaodong, Carsten Nicolai, and Nam June Paik)之延续和扩展。其中,中国艺术家刘小东、颜磊的作品为“艺术&技术@”项目框架下委约完成的首期与二期成果,并获得里森画廊(Lisson Gallery)和中鸿创艺的支持。

由ZKM出版的展览文献收录了策展人对数据时代之真实这一主题以及参展作品的详细阐述。

该展览还将巡回至白南准艺术中心以及中央美术学院美术馆展出。

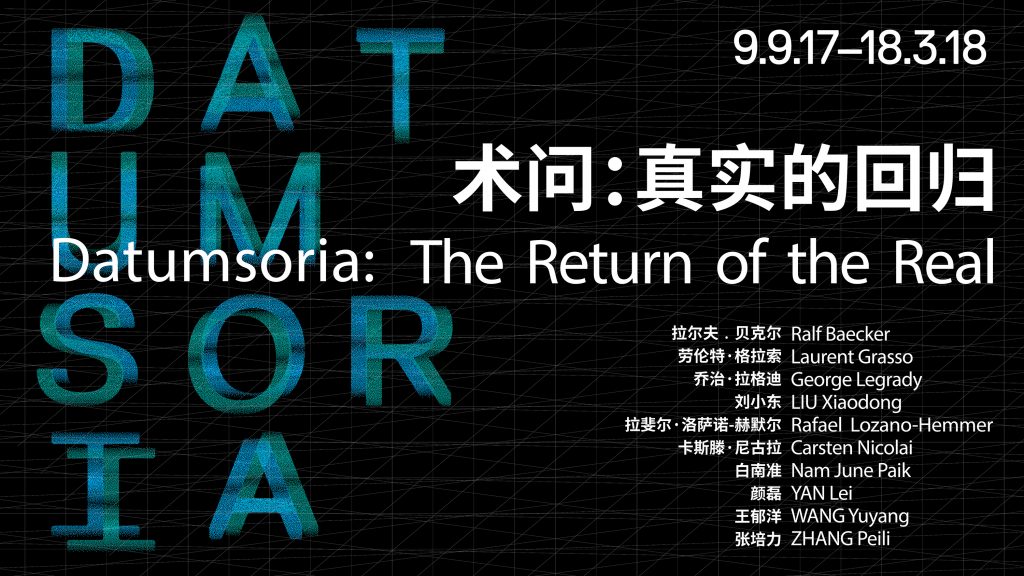

术问:真实的回归

2017年9月9日 - 2018年3月18日

卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM | 德国)

策展人 张尕

参展艺术家

拉尔夫﹒贝克尔(Ralf Baecker)、劳伦特·格拉索(Laurent Grasso)、乔治·拉格迪(George Legrady)、拉斐尔·洛萨诺-赫默尔(Rafael Lozano-Hemmer)、卡斯滕·尼古拉(Carsten Nicolai)、白南准(Nam June Paik)、刘小东、颜磊、张培力、王郁洋

联合呈现

新时线媒体艺术中心(CAC | 中国)

卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM | 德国)

白南准艺术中心(NJPAC | 韩国)

中央美术学院美术馆 (CAFAM | 中国)

▲ 9月7日媒体发布会的预览现场

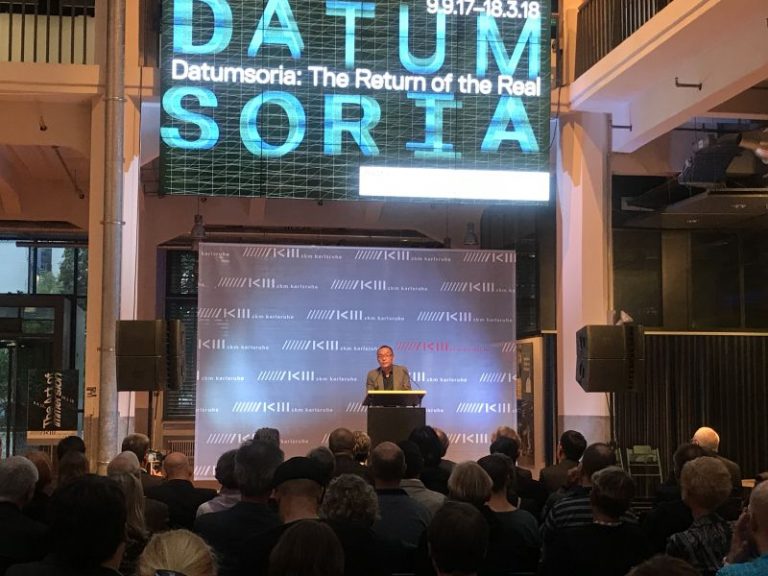

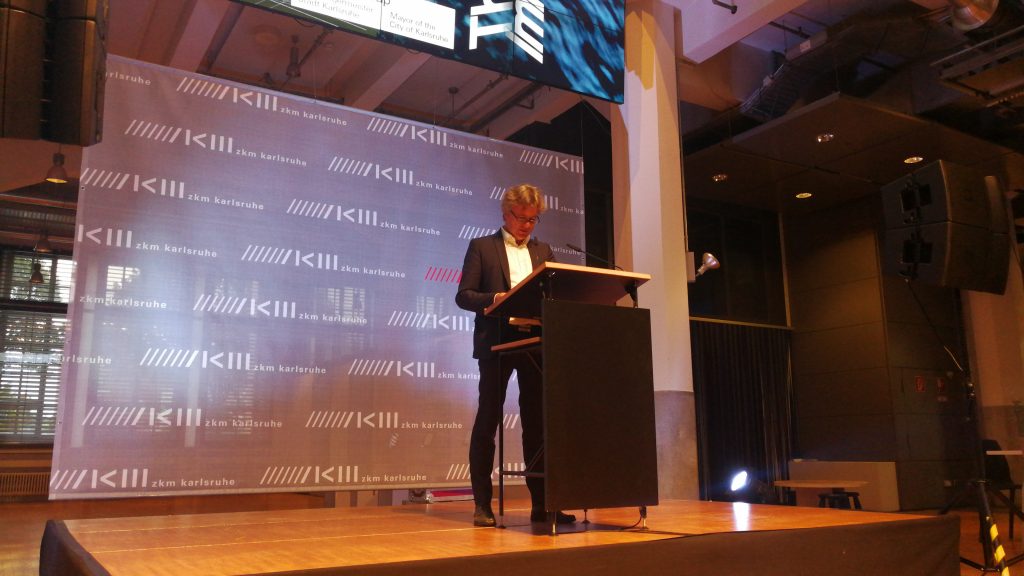

▲ 9月8日开幕式致辞,致辞人从上至下依次为:策展人张尕(CAC艺术指导)、中国驻德国文化参赞陈平、卡尔斯鲁厄市长Frank Mentrup、ZKM首席执行官Peter Weibel

▲ 9月8日开幕式致辞,致辞人从上至下依次为:策展人张尕(CAC艺术指导)、中国驻德国文化参赞陈平、卡尔斯鲁厄市长Frank Mentrup、ZKM首席执行官Peter Weibel

▲部分嘉宾合影,(前排左起)中央美院美术馆馆长张子康,策展人张尕教授,新媒体艺术基金会主席柴志坤,ZKM 首席执行官Peter Weibel教授,卡尔斯鲁厄市市长Frank Mentrup,中国驻德国文化参赞陈平,ZKM 收藏、文献与研究部主任Margit Rosen, 新媒体艺术基金会理事长沈天舒,ZKM首席运营官Christiane Riedel, CAC创始人张庆红

▲部分嘉宾合影,(前排左起)中央美院美术馆馆长张子康,策展人张尕教授,新媒体艺术基金会主席柴志坤,ZKM 首席执行官Peter Weibel教授,卡尔斯鲁厄市市长Frank Mentrup,中国驻德国文化参赞陈平,ZKM 收藏、文献与研究部主任Margit Rosen, 新媒体艺术基金会理事长沈天舒,ZKM首席运营官Christiane Riedel, CAC创始人张庆红

▲ 策展人张尕接受现场采访

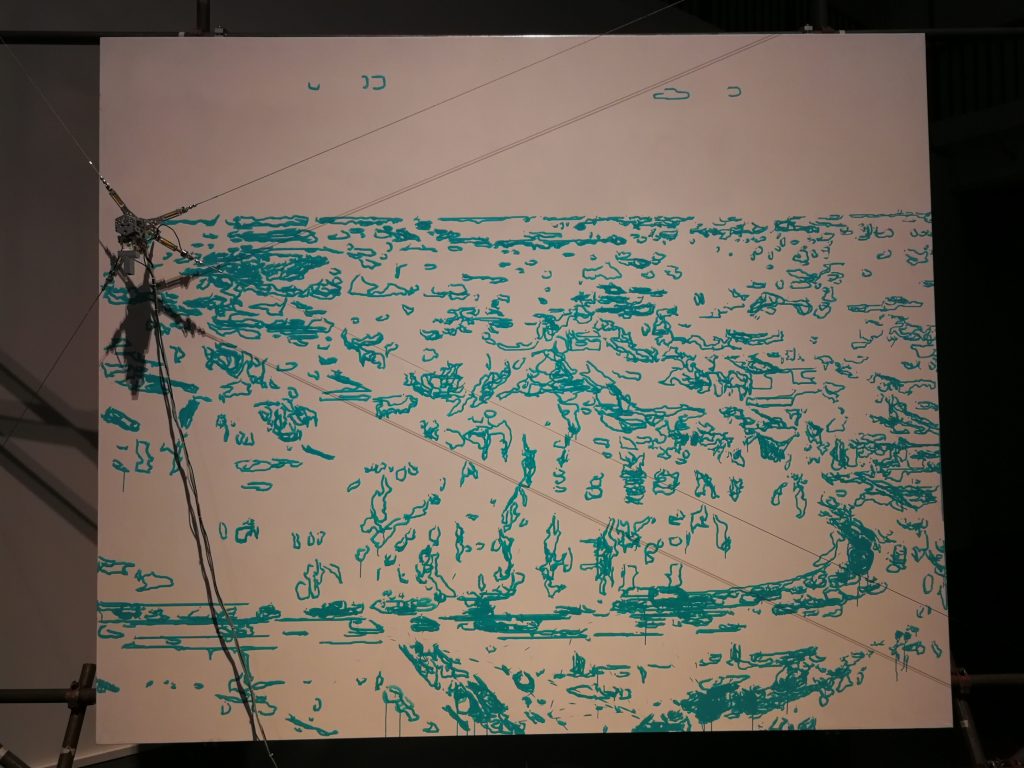

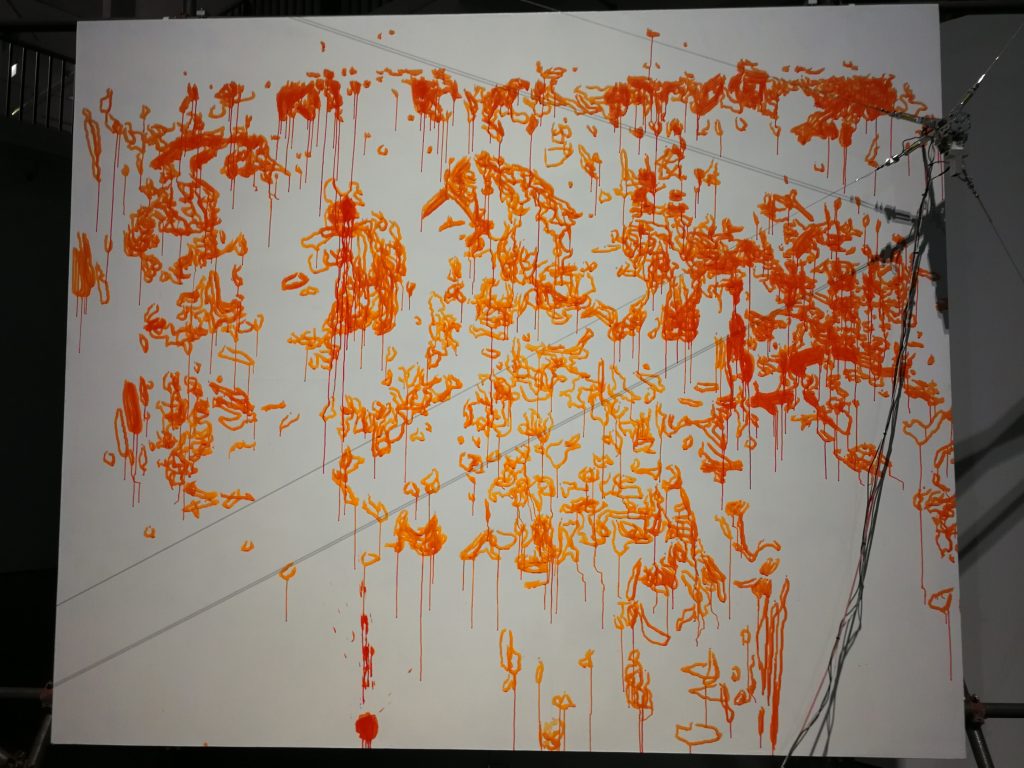

▲ 刘小东《失眠的重量》,由CAC“艺术&技术@”项目委约创作

▲ 刘小东《失眠的重量》,由CAC“艺术&技术@”项目委约创作

▲ 9月9日艺术家座谈会,中国艺术家刘小东(左一)、颜磊(右三)、张培力(右二)、王郁洋(左三)及策展人张尕(右一)均到场

策展人语

张尕

一块硕大的液晶板独自矗立着,发出来自外太空的斑驳光晕;一个构造多元的庞大不明物悬置在空中,躯干中长出一棵活树。其下方堆放着一座金属巨塔,上面镶满了80块屏幕,大大小小,旋转着,轮播着图像与话语,它一一识别路过观众的痕迹,随后将之消除殆尽。散开在后面的是3幅大型画布,蜘蛛般的机器人繁忙地点击着,空白的画布将逐渐被一排排宝马汽车装配线的轨迹、柏林勃兰登堡门穿梭不息的车流、以及卡尔斯鲁厄某个环形路口的图景所填满。

展览“术问:真实的回归”(Datumsoria: The Return of the Real)由此拉开帷幕。“Datumsoria”(术问)系由“datum”(数据)与“sensoria”(感觉中枢)所结合而生成的新词,意指内在于信息时代的一种新的感知空间。

在《巨石》(Monolith)中,劳伦特·格拉索(Laurent Grasso)以一件3.5米的雕塑再现了宇宙之光。作为他在巴黎13区“筒仓”(Calcia silos)令人惊叹的灯光装置《太阳风》(Solar Wind)的缩微版,《巨石》运用了一种实时感应各项太阳数据的算法,并将之转化为斑驳陆离的色彩和光线变化。在此,一种宇宙神话学将数据与虚构、真实的形性与瞬间的消逝交织融合。

《空想重置》(RÊVERIE Reset)中的系统,将颜磊对图像的解构带至另一个维度。80块尺寸不一、嵌入一个巨大圆柱形结构中的电脑显示屏抹去由观众上传的图像并将视觉信息转换为文本解读:图像首先被均质化为单色,继而基于机器的怪诞推理,复述出图像在解构之前的内容。真或假,既有因可循又虚空无据,如同机器的白日梦,似乎意味深长却又充满偶然。

在这两件作品的后面, 徐徐展开的是刘小东的巨作《失眠的重量》(Weight of Insomnia)。在此艺术家将其现场作画的记录性风格之边界拓宽,以数字技术重造自我。在ZKM展出的装置中,悉心选择的三处地点各设有摄像头,三幅巨型画布架置于简陋的施工脚手架上,一支机械操控的画笔抖动着,将由摄像头捕捉到的断断续续的数据转译为建筑物的轮廓、树木的侧影、交通工具的轮廓线和人物的影子。艺术家仿佛成为机器意识的化身,开始了一场与无尽之不眠的博弈,将那无可名状的欲望与焦虑、飘逸的梦魇和升华相互交织成一幅不断展开的拼图。

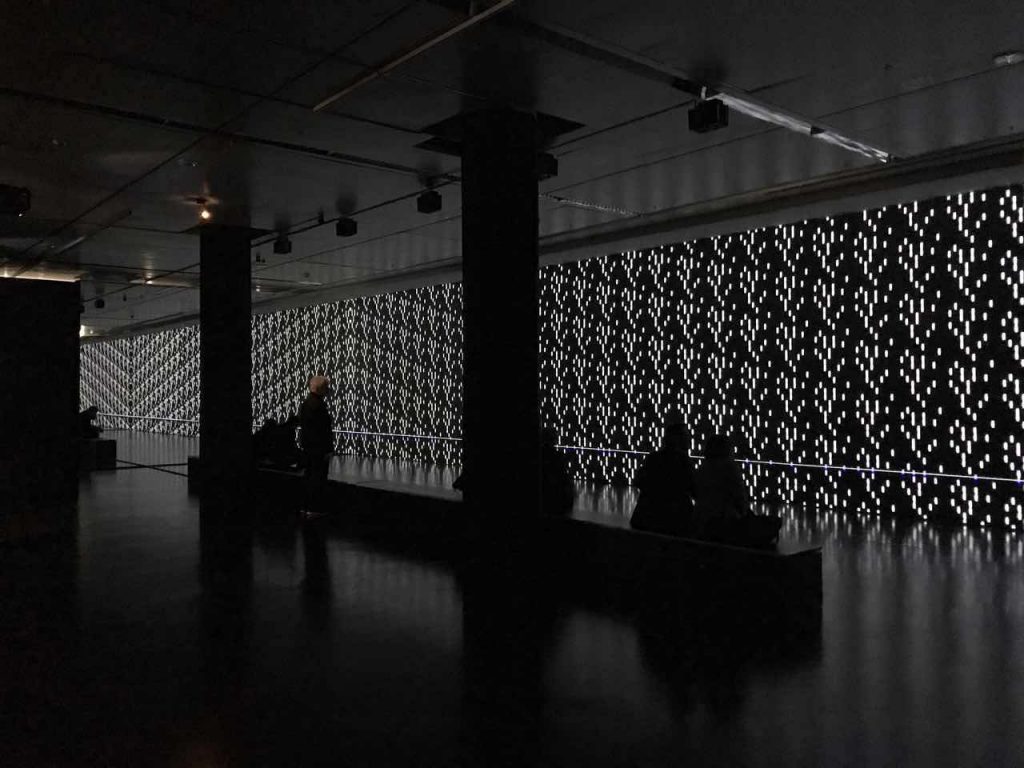

如果数据输入后的重获新生使《失眠的重量》成为了具有朦胧情感的欲望对象,那么卡斯滕·尼古拉(Carsten Nicolai)的装置《单向带》(unitape)则以暗示(早期)计算机穿孔卡片的形式,审视了感知与视觉的构成。尼古拉完美无瑕的图像与声音是纯粹的数学之精确,亦或是算法之崇高之境。

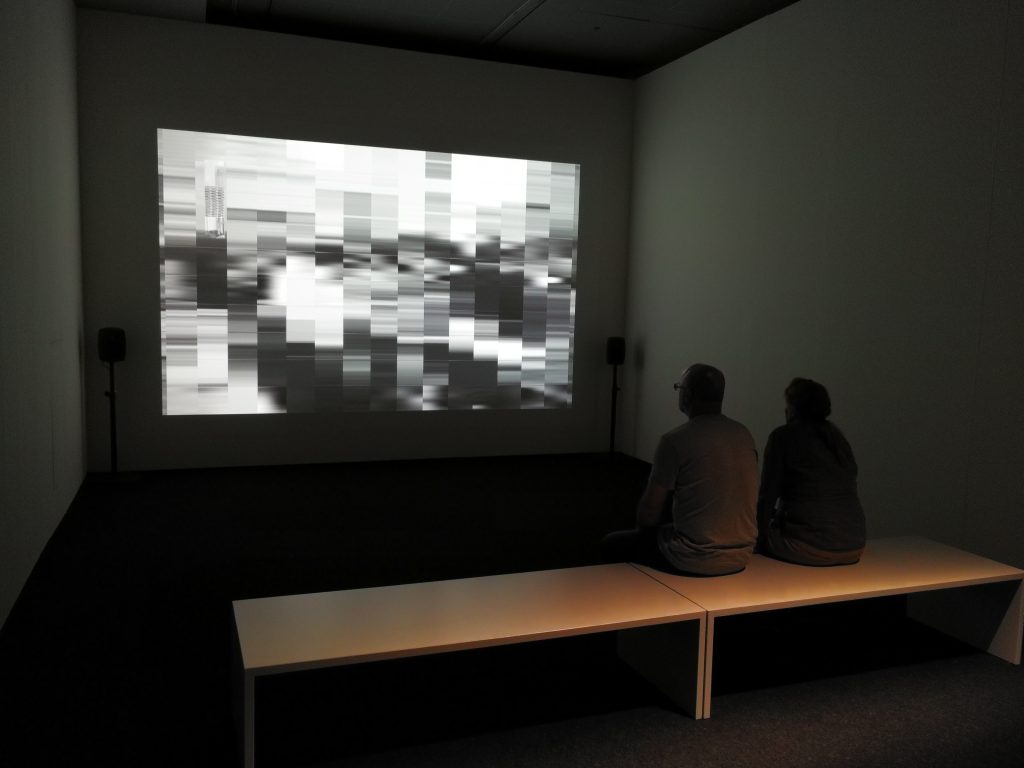

乔治·拉格迪(George Legrady)的《西西弗斯之声》(Voice of Sisyphus),将对单幅摄影作品的研究呈现为持续性的表演与视听混合形式,在约翰·凯奇式的传统中投入了一种严峻的尖锐感。慎密的计算使图像-声音与声音-图像同时生成。

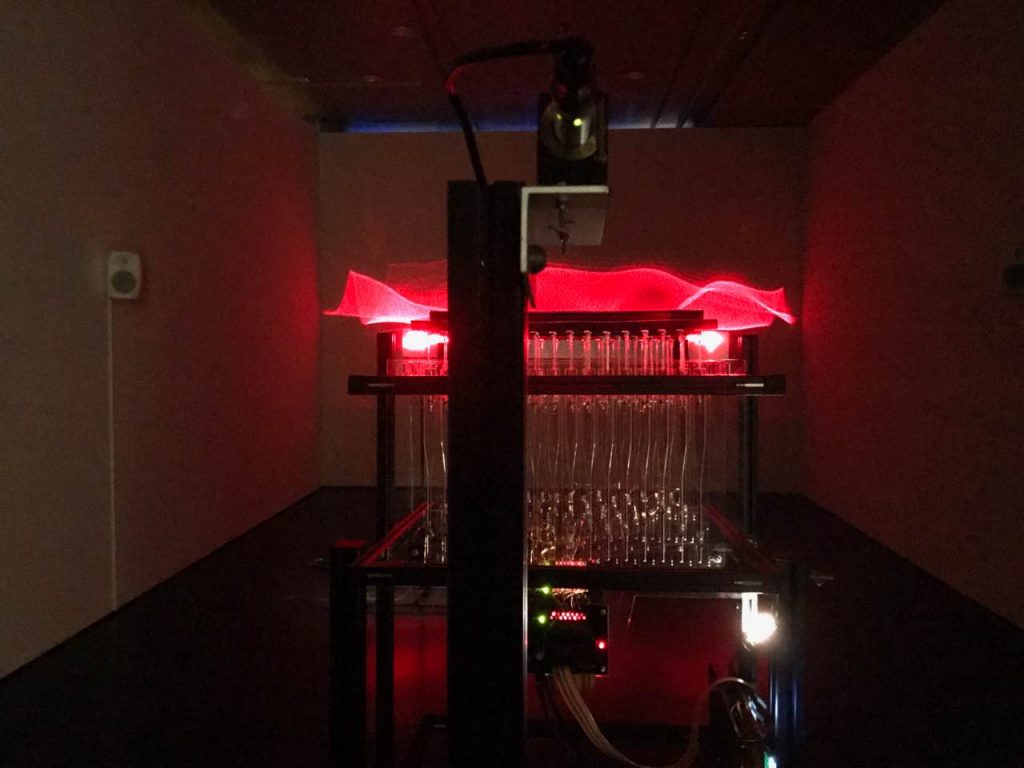

拉尔夫·贝克(Ralf Baecker)的《海市蜃楼》(Mirage)从合成景观中生成投影,表述出地球传感设备的所知所感。投影揭示了幻觉般的地球磁场的持续变化,如同一场穿梭于机器潜意识之中的漫游。

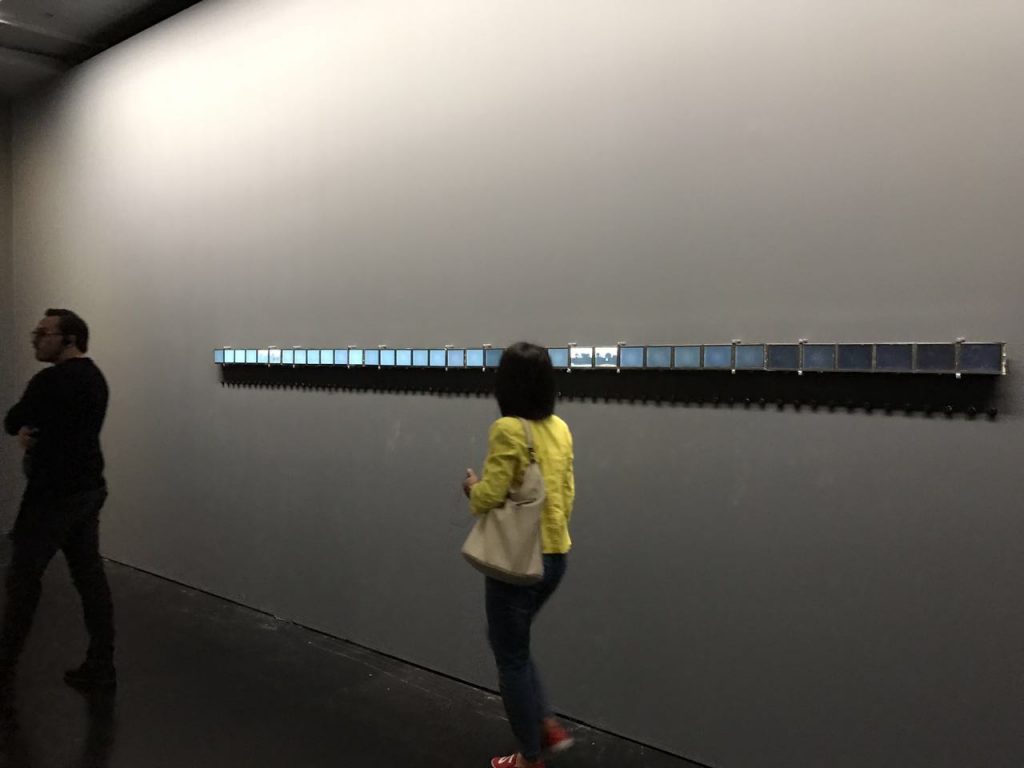

在张培力的《带有球形建筑物的风景》(Landscape with Spherical Architecture)中,感官在数码媒介之中遭受着某种不确定性。一组36屏的静态风景图像可通过横向或纵向的移动被观众激活。该作品臆造出一个空间,在其中时间不会消逝而是不断地膨胀,模糊了主体与客体,使二者在运动中的某个特定点上得以互换。

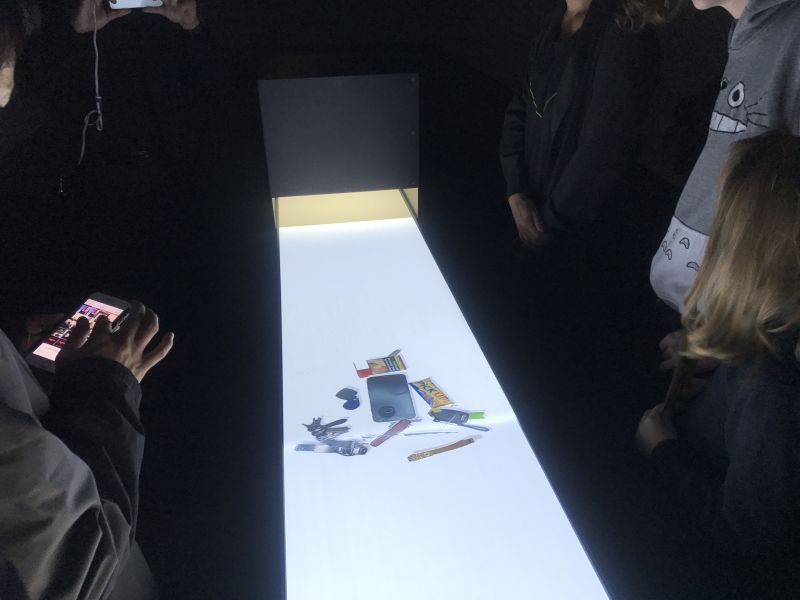

拉斐尔·洛萨诺-赫默尔(Rafael Lozano-Hemmer)的《请清空你们的口袋》(Please Empty Your Pockets)引发了一个令人不安的现实:纪念物被保存下来,变作珍贵的人类记忆,同时也变作服务于消费和利润的信息集合。一个不再无辜的memex记忆存储器。

空中盘旋的庞然大物是作品《四分之一(节气)》(Quarterly),属于在WANG Yuyang# 系列软件的支持下所作的众多作品之一,该系列软件是艺术家王郁洋创造的虚拟替身。通过大量的变体,王郁洋将艺术家作为原创者而媒介作为从属工具的这种约定俗成的操作方式颠倒过来,为我们带来了雕塑、绘画和行为的令人惊讶的崭新而丰富的形式表达。不仅如此,他也迫使我们去重新思考一个这样的世界,在其中,有关真实的看法不再局限于人类自己的认知,而知识的生产将成为主体和客体相互间的欢愉分享。

早在1994年,白南准(Nam June Paik)就在他的大型视频墙装置中梦想着网络之梦。不过他的电子高速公路仅是尚未到来的真正的网络的一记浪漫标志,一个象征姿态。“术问”确凿地证明了,一个无所不在的网络之膜以其强悍的存在,永远改变了工作和娱乐、政治和经济的游戏规则。

“术问”将十件风格特异的作品并置,所阐发的新关系揭示了信息时代的“真实”(the Real)之逻辑:一个基于通用二进制指令的现实,由单一的1与0构成,其普适性催生了形态与样式,沉淀下知觉的残渣,激发出情感的潜能。“术问”表明了,真实的政治不再仅存于作为苦难和窘迫的主体的真实身体及社会场所——这也是当代经验的主体及艺术探究的对象——它还暗示着,把握这个比特和字节的新现实既是一个认识论的根本问题,也是刻不容缓的道德命题。

关于 “艺术&技术@”

“艺术&技术@”(A&T@)是由新时线媒体艺术中心(CAC)发起并联合德国卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM)与韩国白南准美术馆以及中央美术学院美术馆共同呈现的一个实验性项目,旨在通过建立艺术家与工程师以及技术公司的合作机制,延伸并更新艺术与技术的协同研究创作之丰富传统,探索新的艺术实践与批评之可能。该项目现已完成中国艺术家刘小东、颜磊等的特约实验项目,项目成果与众多国际艺术家的作品共同在CAC、ZKM卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心等地展示。

关于 ZKM | 卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(德国)

作为一家文化机构,卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM)在世界上享有独特的地位。它结合生产与研究,展览与活动,合作与文献,不断回应着信息科技的快速发展及当今社会结构的持续变更。在发展跨学科项目及促进国际合作方面,ZKM拥有多重可供使用的资源:当代艺术博物馆、媒体艺术博物馆、视觉媒介研究所、音乐与声响研究所以及媒体、教育与经济研究所。