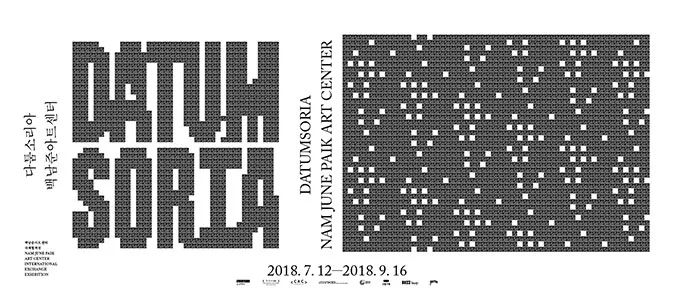

由新时线媒体艺术中心(CAC)联合德国卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM)和韩国白南准艺术中心共同发起并呈现的系列国际群展项目“术问(Datumsoria)”,继2016年9月至12月期间在CAC举办首展,并于2017年9月至2018年3月期间在ZKM完成第二站巡展后,目前已巡回至韩国白南准艺术中心,展出刘小东、卡斯滕·尼古拉及白南准作品。

与此同时,由CAC联合ZKM和白南准艺术中心共同发起的“三个屋子”项目,继2017年由CAC首次推出“三个屋子:青年媒体艺术家国际巡展提名展”后,经三家合作机构共同评选出的三位艺术家——杨健(中国)、维利娜·弗里德里希(Verena Fridrich,德国)和金熙天(Kim Heecheon,韩国)——组成了三人群展项目“三个屋子(Three Rooms)”,首站于白南准艺术中心开幕,之后还将分别于CAC(2018.11.10-2019.1.20)以及ZKM(2019.6.27-10.27)巡回展出。

展览“术问”和“三个屋子”在白南准艺术中心同期举办,已于2018年7月12日开幕,并将持续至9月16日。

“术问” & “三个屋子” 开幕现场

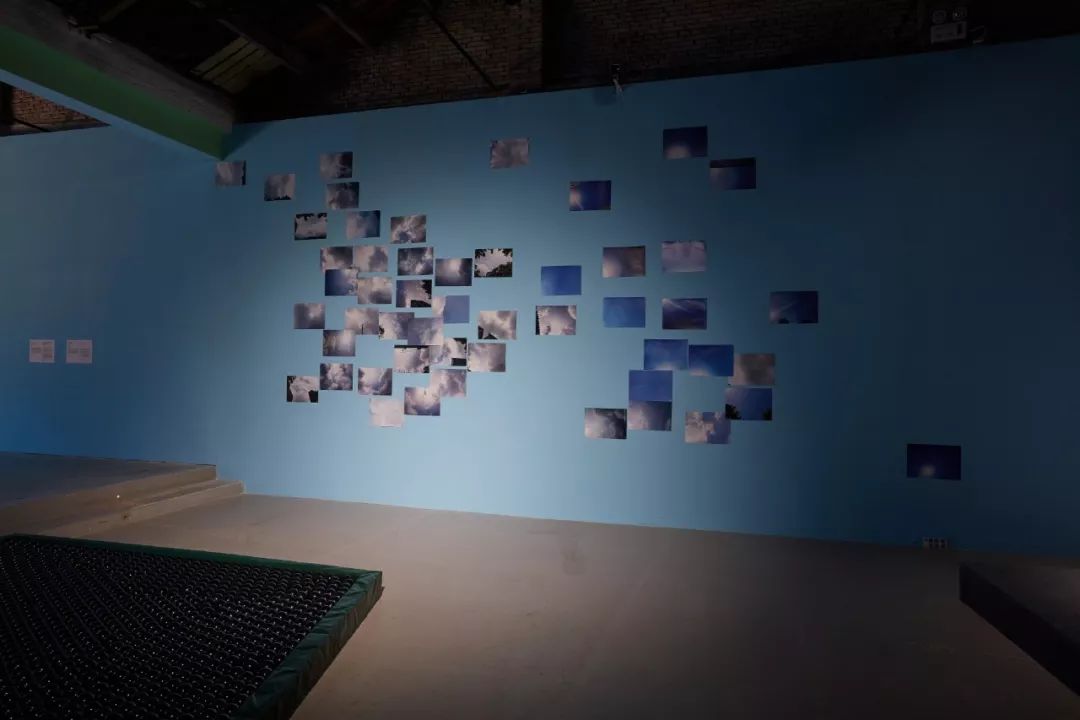

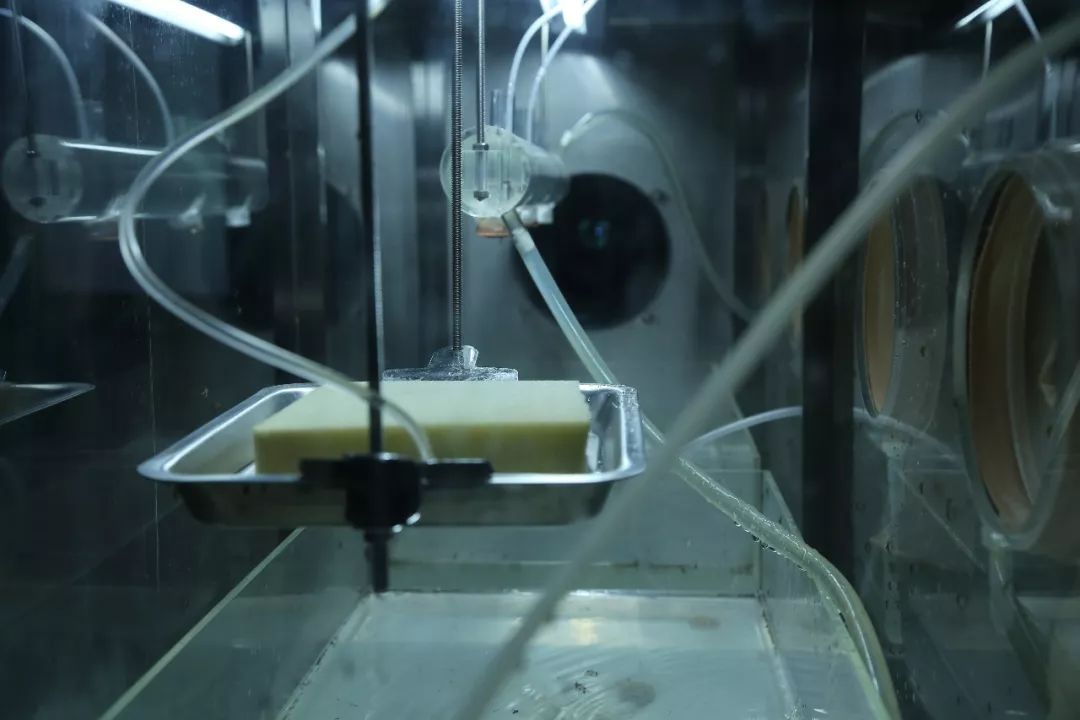

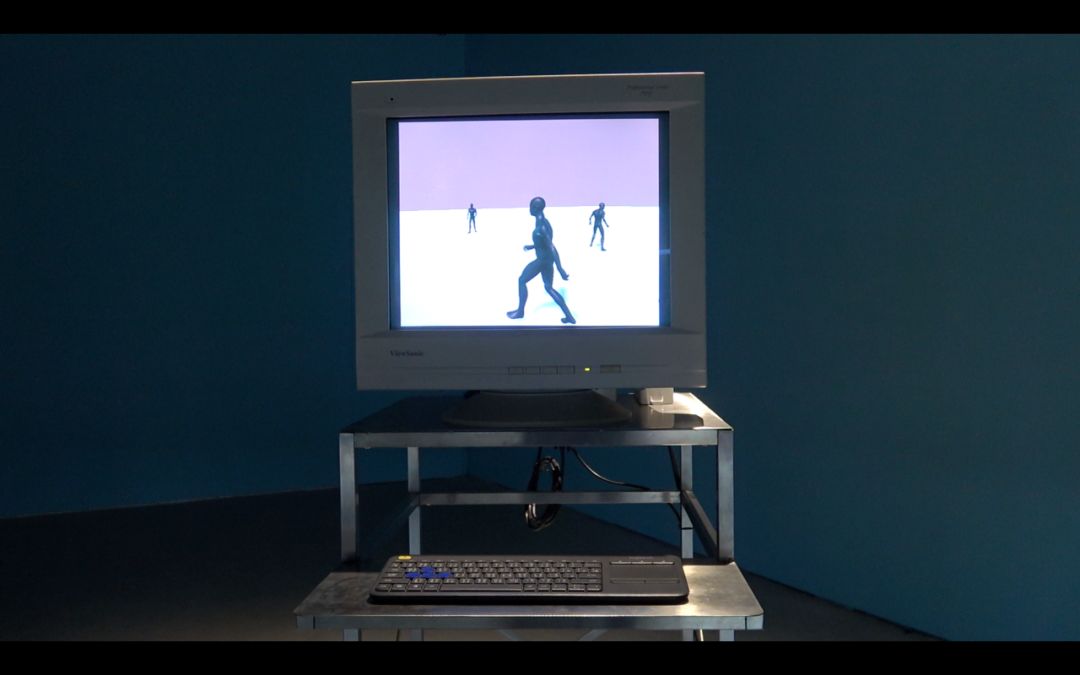

▲ 刘小东《失眠的重量》,由CAC“艺术&技术@”项目委约创作 / LIU Xiaodong: Weight of Insomnia, commissioned by "Art&Tech@". Courtesy of Nam June Paik Art Center.

▲ 刘小东《失眠的重量》,由CAC“艺术&技术@”项目委约创作 / LIU Xiaodong: Weight of Insomnia, commissioned by "Art&Tech@". Courtesy of Nam June Paik Art Center.

▲ 刘小东现场讲解 / LIU Xiaodong presenting his work. Courtesy of Nam June Paik Art Center

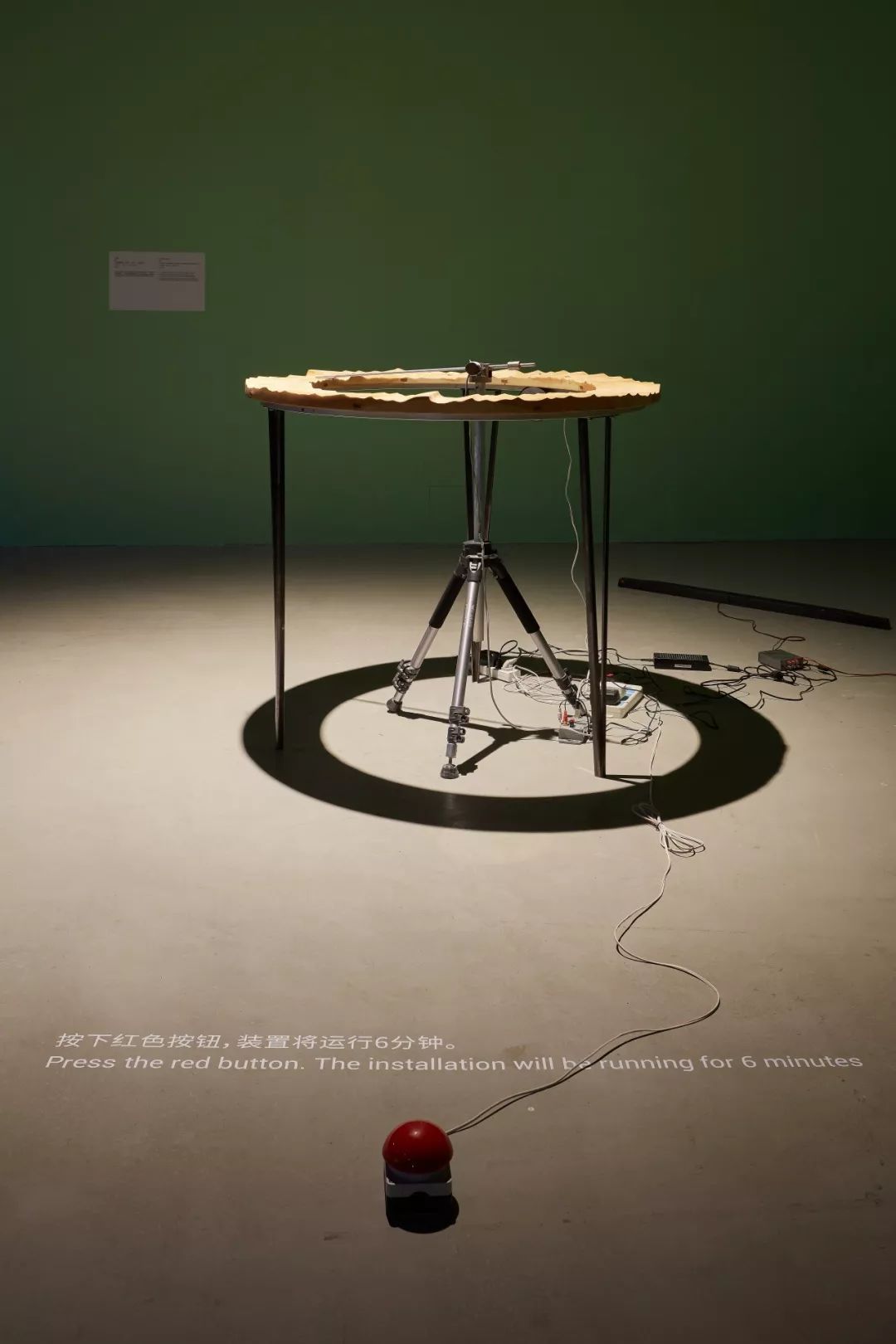

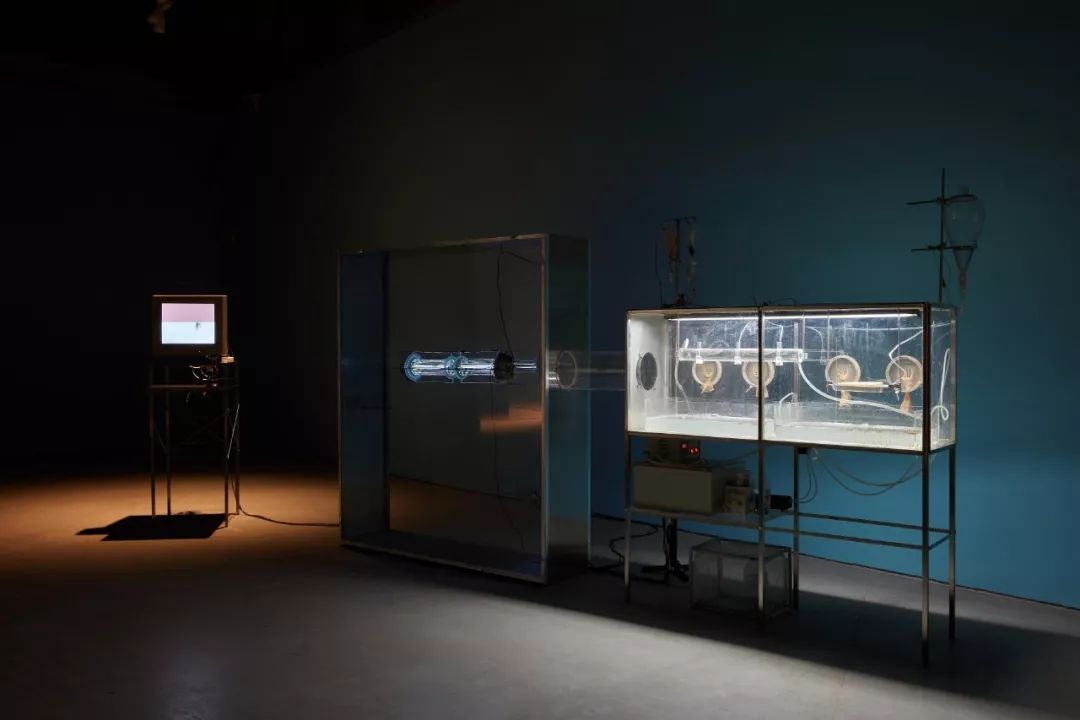

▲维涅拉·弗里德里希《The Long Now》/ Verena Friedrich: The Long Now. Courtesy of Nam June Paik Art Center

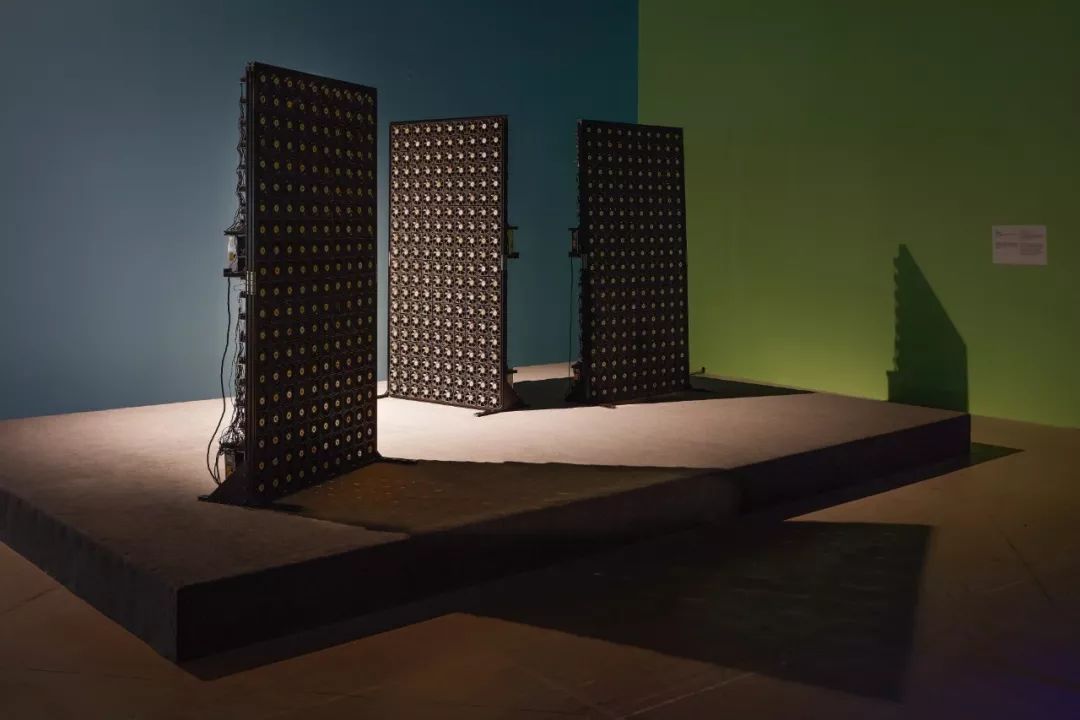

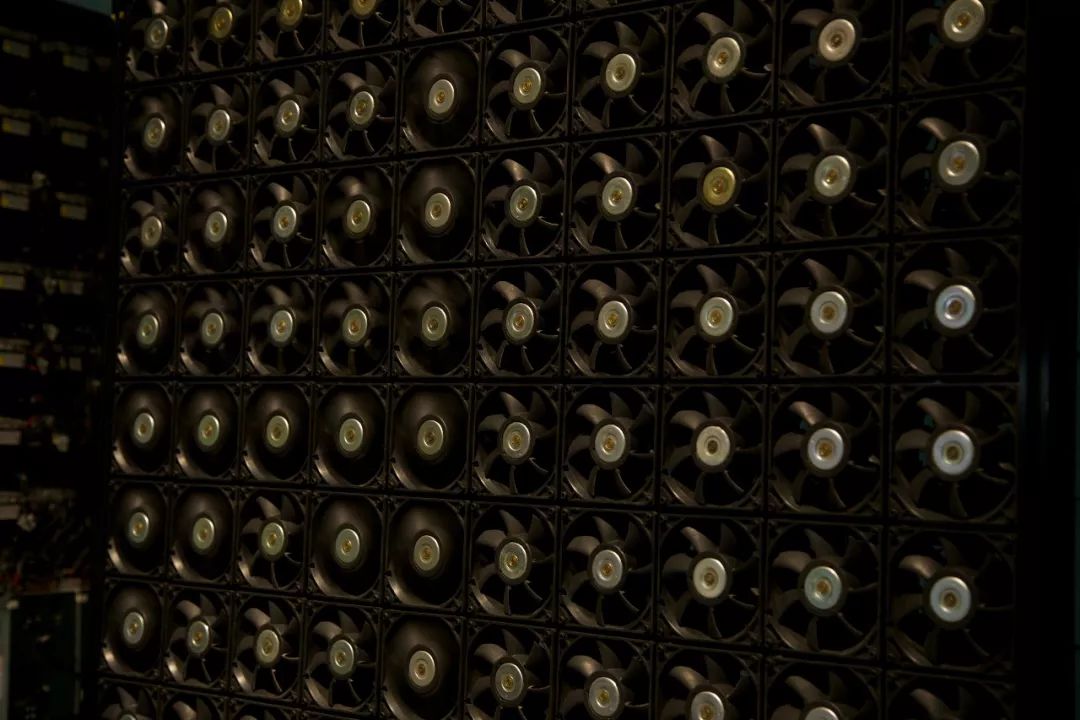

▲ 杨健《传感器之林》,装置表演/ YANG Jian: Forest of Sensors. Installation performance. Courtesy of Nam June Paik Art Center

往期展览

展览联合呈现

![]()

泰佳·布莱恩

泰佳·布莱恩

郑达

郑达

郑先喻 & 张硕尹

郑先喻 & 张硕尹 邓悦君

邓悦君

郭城

郭城