编者按:本文为策展人于2021年5月20日在由同济大学主办“aai艺术与人工智能国际论坛”所做主旨发言,在此分两期刊登,作为对展览“人工智能的兑现”之诠注。

首先,简要说明一下,当收到此次会议邀请时,我正在筹备新时线媒体艺术中心的新展,我很高兴能够就这一主题在此分享。这个展览的标题为“人工智能的兑现:卑弃与救赎”,这同时也是我今天的演讲标题。展览分为两部分,试图对人工智能的认识论局限性提出问题。也旨在含蓄地质疑企业利益和地缘政治所渲染的对人工智能及其工具效用的无节制的乐观态度。同时展现艺术家是如何想象以人工智能来探索一个拥有宇宙政治意识的生态环境,以及一个处于共同体中的、共生的后人类前景。在构思这个展览时,我的另一个动机是让公众认识到超越基于屏幕的、以图像为中心的人工智能艺术实践。基于屏幕且以图像为中心的范式往往一方面将人工智能简化为预设的视觉惯念,另一方面也与当下人工智能的商业前景为伍。乔安娜·泽林斯卡(Joanna Zylinska)在其2020年出版的《人工智能艺术:机器视觉与扭曲的梦》(AI Art: Machine Vision and Warped Dreams)一书中,对人工智能艺术之描述准确地捕捉了当前盛行的“人工智能艺术”消费。她写道,“大部分被称做人工智能的艺术,尤其是受行业赞助的那一类,即使在视觉上很吸引人,但仍是很浅薄。最受公众关注的项目是那些相当工具性地拥抱人工智能的项目,其美学被简化为看起来‘美丽’的东西,即对称、迷人、花哨,首先,类似于已经存在的东西。1 ”

她接着毫不留情地说,“客气地说,许多生成 AI 艺术通过炫目的色彩和对比以及海量数据来庆祝计算机视觉、快速处理能力和连接算法的技术新颖性。不客气地说,它变成了《糖果粉碎传奇》的美化版,诱人地使我们的身体和大脑陷入屈服和默许状态。利用深度学习和大数据集让计算机对图像做一些所谓有趣的事情的艺术,通常最终会提供一汪迷幻的波浪和咯咯笑声,其中没有什么实质的东西。2 ”

尽管如此,我还是想以人工智能的名义寻求一种辩护。人工智能似乎经常被视为人类傲慢与尴尬的代名词或替罪羊。我们倾向于用人作为衡量事物的标准。海德格尔曾经直言不讳地说,这就是现代性的顿悟。“那个被我们称为现代的时刻.……是以人作为众生中心及衡量尺度而决定的。人是所有生命的底层。这意味着,用现代的话来说,人是所有对象化和可表现性的底层3 ”。媒体理论家尤金·塔克(Eugene Thacker)进一步驳斥了生命的神话,以及人作为其化身看似无可争议的权威,“生命是从主体到客体,从自我到世界,从人类到非人类的投射。4 ”

我们将对人类智能的诊测加于机器,因此使人工智能成为一种既宏伟壮观又难以实现的愿景。我们知道科学还没有解开人类智慧之谜,也没有理解人类大脑的内部运作。正如人工智能和认知科学教授布莱恩·坎特威尔·史密斯(Brian Cantwell Smith)所争论的那样,“首先,将我们大脑的认知能力等同于神经排列是不成熟的想法,但这也是目前【人工智能】架构所模仿的一切。5 ”哲学家约翰·塞尔(John Searle)则认为,“任何试图以人工方式创造意向性(强人工智能)的尝试,都不可能仅靠设计程序取得成功,而是必须复制人脑的因果能力。6 ”

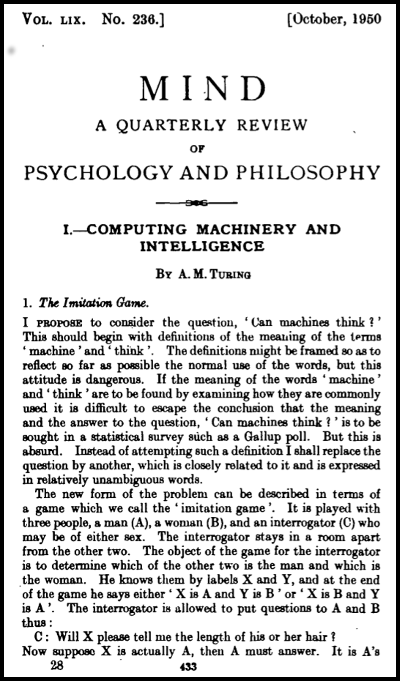

然而,也许现代计算机先驱们以机器之形思考机器智能时所想象的则是另一种情景。当回答“机器能思考吗?”这个问题时,英国数学家、人工智能鼻祖艾伦·图灵(Alan Turing)在其1950年的论文《计算机械与智能》(Computing Machinery and Intelligence)中提出了其广为所知的“模仿游戏”(又称图灵测试)一说作为对自己提问的反驳,他写道:“我认为,最初的问题——‘机器能思考吗?’——并没有意义且不值得讨论。”相反,图灵认为,“在50年之内,我们有可能为容量多达十亿信息位的计算机编写程序,使其能够很好地进行模仿游戏,以至于一个普通的测试者在5分钟的测试中所做出的身份识别正确率不会超过70%。7 ”之后,美国哲学家丹尼尔·丹内特(Daniel Dennett)在其文章《机器能否思考》(Can Machines Think)中就图灵所言推断说,“图灵并没有得出这样的结论(即便人们满可以认为他是这样想的)即思考就必须像人一样去思考……男人和女人,以及计算机,都可能有着不同的思考方式。但他肯定这样想过:如果(one)能够以自己特有的风格进行思考,且足以模仿一个有思想的男人或女人,那么(one)【他/她它- 作者注】肯定真的很会思考。8 ”

1956年的达特茅斯 “人工智能夏季研究项目”会议已经预示并规定了当今人工智能行业的行话,尽管人工智能这个词本来也可能换成其他的说法。根据尼尔·尼尔森(Nils Nilsson)的描述,或许因为约翰·麦卡锡(John McCarthy)对于控制论创始人诺伯特·维纳(Nobert Wiener)的不肖或嫉妒所致,这位人工智能的创始人之一将该术语的使用归因于“避免与控制论有关联” 9。当时仍为哈佛大学初级研究员的马文·明斯基(Marvin Minsky)提议设计这样一个反馈回路装置:“该机器具有输入和输出通道,以及对输入提供不同输出反应的内部工具,这样机器可以通过‘试错’过程来‘训练’获得一系列输入-输出功能。当把这样一个机器放置于适当的环境中,并施加一个 ‘成功’或‘失败’的标准,便可以训练出建立‘目标寻求’的行为。10” 著名的信息论发明者克劳德·香农(Claude Shannon)提出了“信息论概念在计算机和大脑模型中的应用”研究,具体来说就是 “大脑模型到自动机”。同时,另一位人工智能研究的创始人纳撒尼尔·罗切斯特(Nathaniel Rochester)提出了“机器表现的原创性”与“机器与随机性”的研究课题。如果人工智能不是像一些文化评论家所嘲笑的那样,是“一种营销策略(比如 Florian Cramer)”,那么它肯定不是我们所谓的人工智能本身,而是广义的数字计算技术,机器学习、神经网络、数据挖掘、统计科学和认知科学的统合。所有这些技术都在50年代初就已奠定,只是还没有等到足够的计算速度、存储能力和新的输入输出设备来实现“在未来有很大希望可以创建的系统,一个在很大程度上可以模仿大脑和神经系统活动的系统” 11。

后面发生的事大家都熟悉了,被寄予厚望的60年代和70年代“有效的老式人工智能”(Good Old Fashioned Artificial Intelligence, GOFAI)的胜利并没有实现其最终的承诺, 正如史密斯很贴切地批评所指:““GOFAI的本体论假设、对记载(世界)微妙之处的盲目性以及对世界丰富性的认识不足是其在常识上的惨淡记录的主要原因。”12 哲学家休伯特·L·德雷福斯(Hubert L. Dreyfus)广为人知的、关于人工智能状况的1965年兰德公司报告《炼金术与人工智能》(Alchemy and ArtificialIntelligence)已经预示了第一波人工智能浪潮之承诺的消亡。他写道:“人们早期在计算机编程展示简单智能行为方面所取得的成功,加之相信智能活动仅在复杂程度上有所不同,导致人们相信,任何认知表现所依据的信息处理都可以在程序中制定,从而能够在数字计算机上进行模拟。然而,在计算机上模拟认知过程的尝试遇到了比预期更大的困难。13 ”

人工智能在20世纪80年代经历了首次“人工智能寒冬”,政府资金骤减,企业撤出扶持,大学相关科研停滞不前。但随着90年代互联网的出现和商业化,以及社交媒体平台的蓬勃发展,人工智能研究得以缓慢复苏,并于2010年代起加速发展。神经网络、数据挖掘、机器学习等不那么陌生的标语引人入胜地激动了新一代人。今天,我们似乎可以感受到、触摸到甚至呼吸到无处不在的人工智能,不仅在工作和娱乐中,也在政治和文化想象中。的确,人工智能无处不在,并在持续蔓延。但正如史密斯所言,“思维、智能和信息处理是[第一波人工智能]形式逻辑和计算背后的基本思想,(即)它们不仅是人类做的事情,也是我们可以建立自动机器来做的事情,这也是人工智能第二波的基础。14 ”(经作者编辑)

最近一个令人错愕的人工智能头条新闻来自2021年1月的科技媒体TNW。它的内容如下:“谷歌大脑团队的三位研究人员最近公布了人工智能语言模型的下一个里程碑事件:一个巨大的一万亿参数的转换系统。例如,你可以到这里和一个‘哲学家AI’语言模型交谈,它将试图回答你提出的任何问题。这些令人难以置信的人工智能模型属于最前沿的机器学习技术。”这位评论员还承认,“重要的是要记住,他们本质上只是在表演客厅把戏而已。这些系统不理解语言,它们只是被调节成看起来像罢了。15 ”

换言之,人工智能本质上并不理解语义,或意义。它只是遵循句法规则进行逻辑推理,并执行输出为真或假。我们也应谨记,正如史密斯在其2019年关于人工智能的著作《人工智能的承诺、推算及判断》(The Promise of Artificial Intelligence, Reckoning and Judgement)开篇中提醒我们的那样,“无论是深度学习,还是其他形式的人工智能第二浪潮,或者任何尚未推进的第三浪潮建议,都不会导致真正的智能。16 ”

在这里,对真正智能的追求意味着与人类思维相媲美的通用人工智能。这又让我们回到了古老的人工智能难题,无论是过去还是现在,生化大脑模型的人类智能都是人工智能的逻辑范式参考,并将模仿人类的认知、感知和意图设为终极人工智能的目标。而另一方面,一种独立于人类范畴的智能概念,很可能为人工智能的研究想象和应用开辟更加自由的疆域。如果人工智能(可能会需要另一种命名方式)能够像吉尔伯特·西蒙栋(Gilbert Simondon)很久以前所主张的那样,被看作是一种自主和自生的技术现实,或者如果我们在引用机器智能时遵循艾伦·图灵关于性别和物种中立性的模糊暗示,我们与人工智能的二分法,人类与人工智能机器之间由模仿引起的竞争和从属关系,主/从二元论可能不再作为一个有效的命题或悖论。

伯纳德·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)对西蒙东的阐述体现了他对人性与技术性(technicity)的互为关系的深刻见解。他写道:

内在与外在同时由一个造彼亦造此的运动所建构:在其中两者同时创造对方,就好像被称为人性的东西其实是技术所致。内在与外在不过是一物:内就是外,因为人(内在)本质上由工具(外在)所定义。17

技术物由人类创造,也呈现出其自身的自主性。如布赖恩·马苏米(Brian Massumi)18 解析西蒙东时所言:“一个技术发明并没有历史的起因,而拥有‘绝对的起点’(absolute origin):它具有一个自主的未来性效力,一种有效的自我存在,而这种存在本身则是决定其潜能的条件。相比于起因,发明与具有自我调节的发生(self-conditioning emergence)的关系更大。” 19 这种自主作用随着受人工智能启发的计算设备越来越多地出现,也愈加表现出具有自组织、自我繁衍之自生系统的潜力。

从这个角度来看,我们可以想象这样一种人工智能,它从人类尺度所假设的智能中解放出来,可以被看作是在另一种维度下,具有能动力的实体。它可以实现一种不同于人类的、与人类和谐共生的主体性。

也正是从这个角度来看,我们现在可以回到我在本次演讲开始时提到的展览“人工智能的兑现:卑弃与救赎”(AI Delivered: The Abject and Redemption),作为另一种人工智能艺术的案例研究。展览分为两部分,第一部分的副标题是“卑弃”(The Abject)。

艺术史学家哈尔·福斯特(Hal Foster)将1970年代以来的艺术总结为对 “真实的回归(The Return of the Real) ”之疾呼。他曾说,真实,是被识别为创伤与卑贱形式的真实身体与社会场所。福斯特认为,“观念的转变——从作为再现效果的现实到作为创伤的现实——可能是当代艺术中至关重要的。” 20 如果说当代艺术不可避免地是被人工智能的无所不及所侵蚀的当代经验的一部分,那么新的落魄之地可能正是被资本所裹挟并被地缘政治所左右,强加给人工智能的工具化所控制与支配之地。然而,悲困之地也正是抵抗与创造的场所。对人工智能拟人化的过度欲求不仅成为人工智能本身的负荷,也是亟待被释放的痛苦——这种双重叙述构成了展览第一部分的策展框架。

让我们来看看展览中的作品。进入展厅,艺术团体Tonoptik的作品《本能》(Instinkt)映入眼帘:一盏发光的台灯好像被置于旷野中。一种不稳定的平衡出现在灯与观者之间。台灯在强化学习(reinforcement learning)算法的协助下,掌握了一套自我防御机制,以避免人们靠它太近;在其安全感可以保证的状态下,又在吸引着他们。灯发光的动态和强度,以及它所产生的声音音量和性质,是一个缺乏安全感的的神经网络,努力地尝试理解潜在的危险或嬉戏。机器脆弱的本能期待着(人类的)感同身受。

两个“黑盒子”相对而立,右边是凯西·雷亚斯(Casey Reas)与杨·圣沃纳(Jan St.Werner)的动态图像《压缩影院》(Compressed Cinema)。作品采用肯·雅各布(Ken Jacob)1969年电影《汤姆,汤姆,吹笛人的儿子》(Tom, Tom, the Piper’s Son)中的画面,经由生成式对抗网络(GAN)训练的成果是一系列模糊的人型和物体,回荡于声景之中。在交叠穿杂中,我们看到那既有着具体的抽象又在卑微中显露出崇高的巴洛克式的美。谷歌深梦(Deep Dream)算法所生成的花哨的视觉迷幻在此被去势。

以人类的感知来理喻的人工智能通常是荒诞的。德文·荣伯格(Devin Ronneberg)和凯特(Kite)构建了一个身体运动感觉系统,以接受大量错综复杂的鬼魅电视世界的阴谋论、超自然现象和外星目击事件,以及最近(美国大选中川普对落选的)否认和抗争的新闻广播。人工智能在试图为这些胡言乱语和谵妄赋予意义时显然不知所措。

德文·荣伯格 & 凯特,《发烧梦》,2021 © 新视时线媒体艺术中心 摄影:钟晗

无独有偶,贺子珂的《电子梦:我们将如此继续》则是一个实时网站,它所谓的智能程序不断地改编着媒体信息流中的故事。信息被处理成一对试图进行亲密对话的假想伴侣——杰克和洛斯——之间的对白和故事片段。这样一出戏剧由机器学习算法从英语新闻频道采集片段,并与中国网站上的图片配对而成,也使得他们的浪漫聊天更加荒谬。

第二个展厅呈现了两件作品。《新主义?!感知》(The Sense of Neoism?)被艺术家索非安·奥德里(Sofian Audry)与伊什特万·康特(又名蒙笛·坎茨恩)【Istvan Kantor (aka Monty Cantsin)】称为人工反智能机器(Artificial Counter-Intelligence Machine)。他们宣称:“该装置通过不断地生成短句、反思、名言和瞎话,探讨当今技术社会背景下革命性的先锋运动精神。”这台混搭式的宣传机器可以被毫不留情地插拔网线,人为地解构与重建“神经网络”的死亡与新生。我们由此目睹联线生活的技术底层在最感性的意义上被兑现、剥夺以及复活。

劳伦·李·麦卡锡(Lauren Lee McCarthy)的作品《劳伦》(LAUREN)是人工变身狡猾,智能表现得荒谬。用她自己的话说,“我试图成为亚马逊 Alexa 的人类版本,为人们在家中提供智能家居智能。LAUREN 以行为表演呈现,从观众与一系列定制设计的联网智能设备(包括相机、麦克风、水壶、扬声器和其他电器)之间的互动开始。我远程监视居住在舒适家庭般的环境中的人并控制它的各个方面。我的目标是比人工智能更好,因为我可以作为人类来理解观众,并预测他们的需求。”

展览的第二部分将于2021年11月展出,旨在将人工智能重新定义为具有构建世界的自创生维度,是“相互作用的主体间在本体论层面上的不可分离(the ontological inseparability of intra-acting agencies)”的一部分 ——引用凯伦·巴拉德(Karen Barad)“能动实在论(Agential Realism)”的概念来说。展览将人工智能看作是依照技术现实来施展其智能的非人类行动体,并介绍了一种共生生态,人类与非人类之共同体的创造潜力。这是后人类宇宙政治的想象所急需的新视野。

生活工作于墨西哥城的国际艺术家团体Interspecifics 的作品是这种创造性潜力和批判性参与的一个很好的案例研究。在他们名为《虚拟典章》(Codex Virtualis)的项目中,Interspecifics 提议建立“一个系统的人工智能生成的杂交生物集合,这些生物将由于微生物和算法之间的推测性共生关系而出现。” 他们的意图在这里值得详细引用:

《虚拟典章》(Codex Virtualis)是一个艺术研究框架,旨在生成不断发展的混合细菌-人工智能生物分类学集合。因此,我们的目标是找到新的算法驱动的美学表征,标记有独特的形态类型和基因型,如编码,并围绕包含地球和其他地方非常规生命起源的推测性叙事进行阐述。该项目基于合作的理念,通过将机器和非人类代理纳入其(重新)配置来扩展智能概念。并打算为社会想象阐明新的计划,以描绘地球外的生命,并更好地欣赏地球上的生命。20

《异时周期》(Allochronic Cycles)是展览 “人工智能的兑现”第二部分的另一个代表作品,由艺术家组合塞萨&露丝(Cesar & Lois)创作,据艺术家所言,作品“想象了一种人工智能,它可以从自然界的不同时间尺度中学习,并在与宇宙、地球、植物拟南芥和 COVID相互作用。” 《异时周期》是一个动态装置,具有自然过程的同步和异步时间周期,范围从宇宙的广泛发展到地球上生命的进化,再到光合作用和植物过程,再到新冠病毒的快节奏生命周期。“嵌入在这个界面中的是一个用大气碳排放数据训练的人工智能,它使用时间预测来预测未来的大气碳水平。” 21

我们在这些作品中发现了调查性研究,它们超越了人工智能研究与应用领域中,由企业为其目的所延续的公众想象的舒适区,开辟了远比“糖果传奇”的刺激更宽广,更冒险的新概念空间,在人工智能演绎的图像范式之外勾勒出新的美学潜力,扩展到机器感知的触觉与感官体现、以及软件,硬件和湿件的动态纠缠和物种间的相互作用。

通过思考这些案例,本次论坛所提出的问题“人工智能艺术:它是对人类创造力的挑战吗?”中所释出的焦虑感可以通过人类和非人类人工智能所享有的共生和共同进化的创造力来和解,同时,解放机器智能所特有的美学潜力:一个不断再生和发明的过程,灵活地适应着环境,这种过程也处于环境域(Umwelt)之中,紧密连接,与其共同进化和生成。当然,这也必须以一种新型的人工智能伦理学为前提,这种伦理学不受算法身份政治的“模式歧视”(Pattern Discrimination)22 所影响。正如克莱门特·阿普利希(Clement Apprich)、秦温迪(Wendy Chun)、弗洛里安·克拉默(Florian Crammer)和希托·史特耶尔(Hito Steyerl)近期所批判的那样,算法身份政治导致社会隔离和种族排斥。一个负责任的伦理学也将使让人工智能产业烙印在地球、劳动、情感和权力、国家和空间,以及数据本身的问题公开化,就像凯特·克劳福德(Kate Crawford)在她2020年出版的《人工智能图解》(Atlas of AI)以及其它近期文献所阐述的那样。由此,人工智能的实现不再会被视为人类主体的投射,它是从人类的傲慢和难堪所造成的卑弃之中释放出来的,能够在物种和属类、机器和肉体、人造物或生物体、行星般广邃或细菌般渺小,在宇宙政治层面上有意识的共存中,具备自我尺度与量极的主体,就像在此被讨论的那些由人工智能启发的作品所承诺和兑现的那样。