由CAC展览“机器不孤单”参展艺术家卡洛琳娜·苏贝发起的工作坊“田野修复:碳“ 于7月22日在CAC举办。活动邀请了五位分别从事植物光合作用研究,二氧化碳捕集、地质利用与封存技术以及碳市场研究的专家学者。他们介绍并分享了在各自领域内的专业知识和实践,同时参与了艺术家设计的动手实验,并围绕“碳循环”所牵涉的多方面问题展开了多角度的讨论。

演讲主题

植物光合作:C3与C4

嘉宾:朱新广,中科院上海生命科学研究院植物生理生态研究所

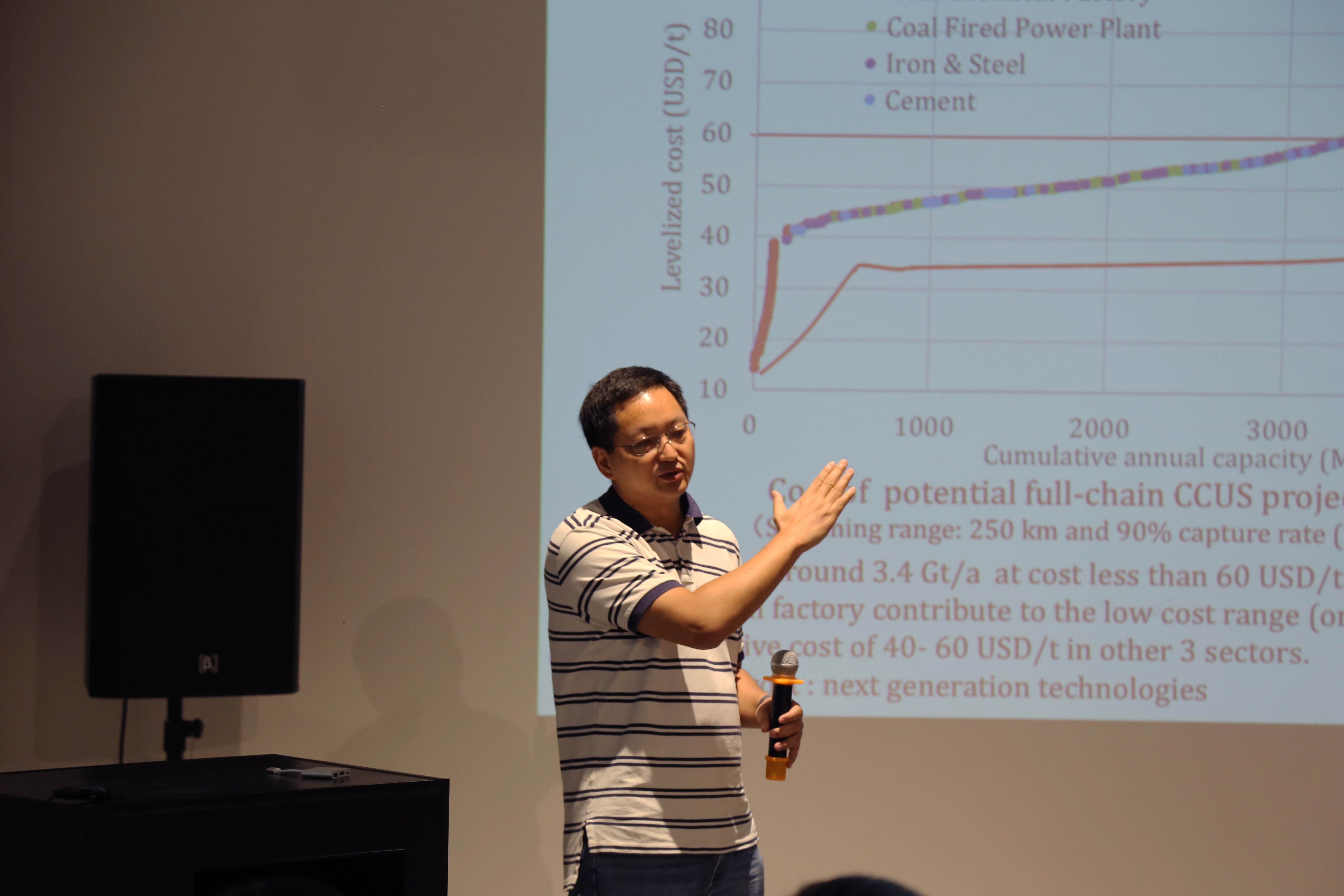

CO2捕集、地质利用与封存技术

嘉宾:魏宁,中科院武汉岩土力学研究所

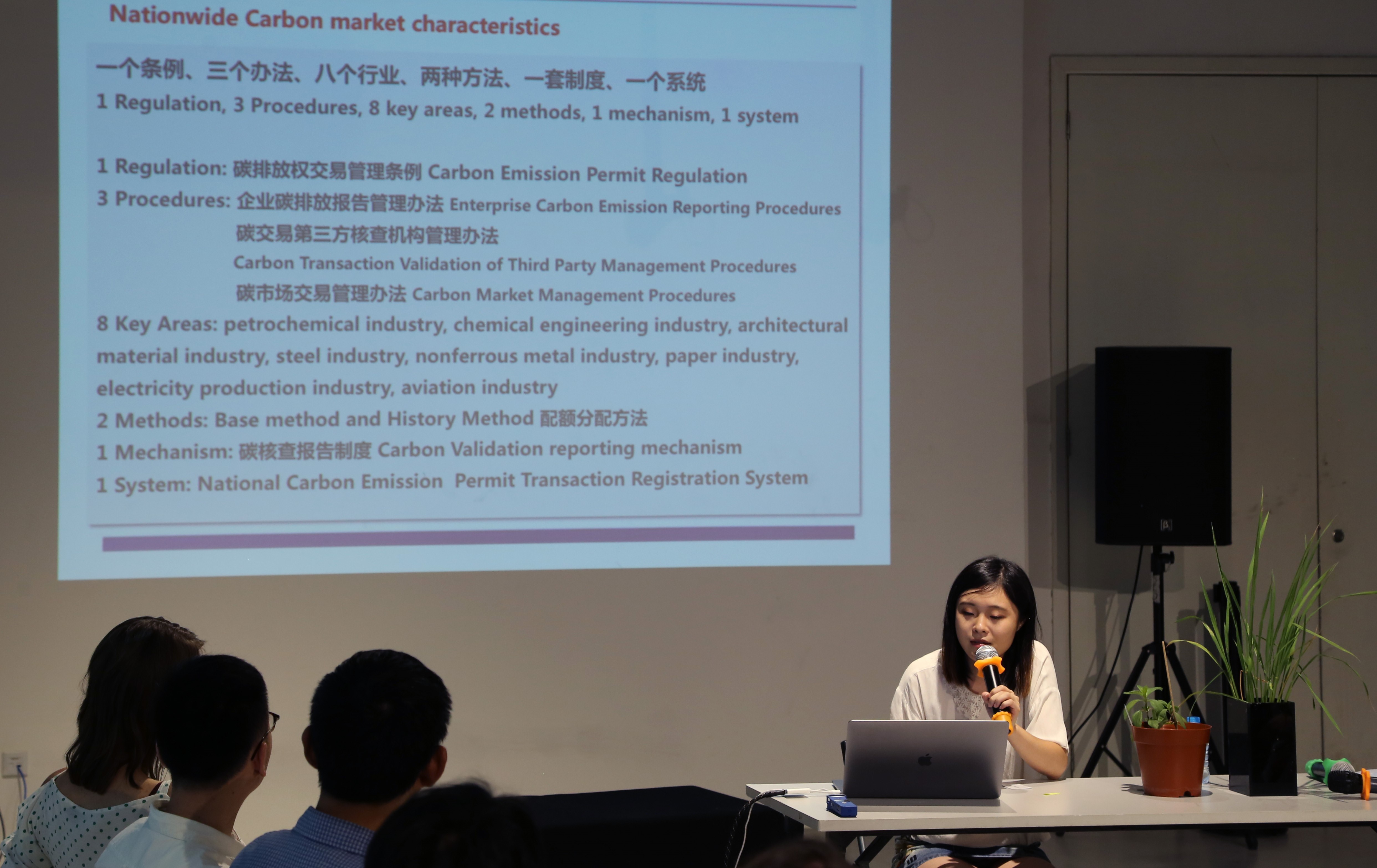

中国的碳市场

嘉宾:秦思妍,普尼测试

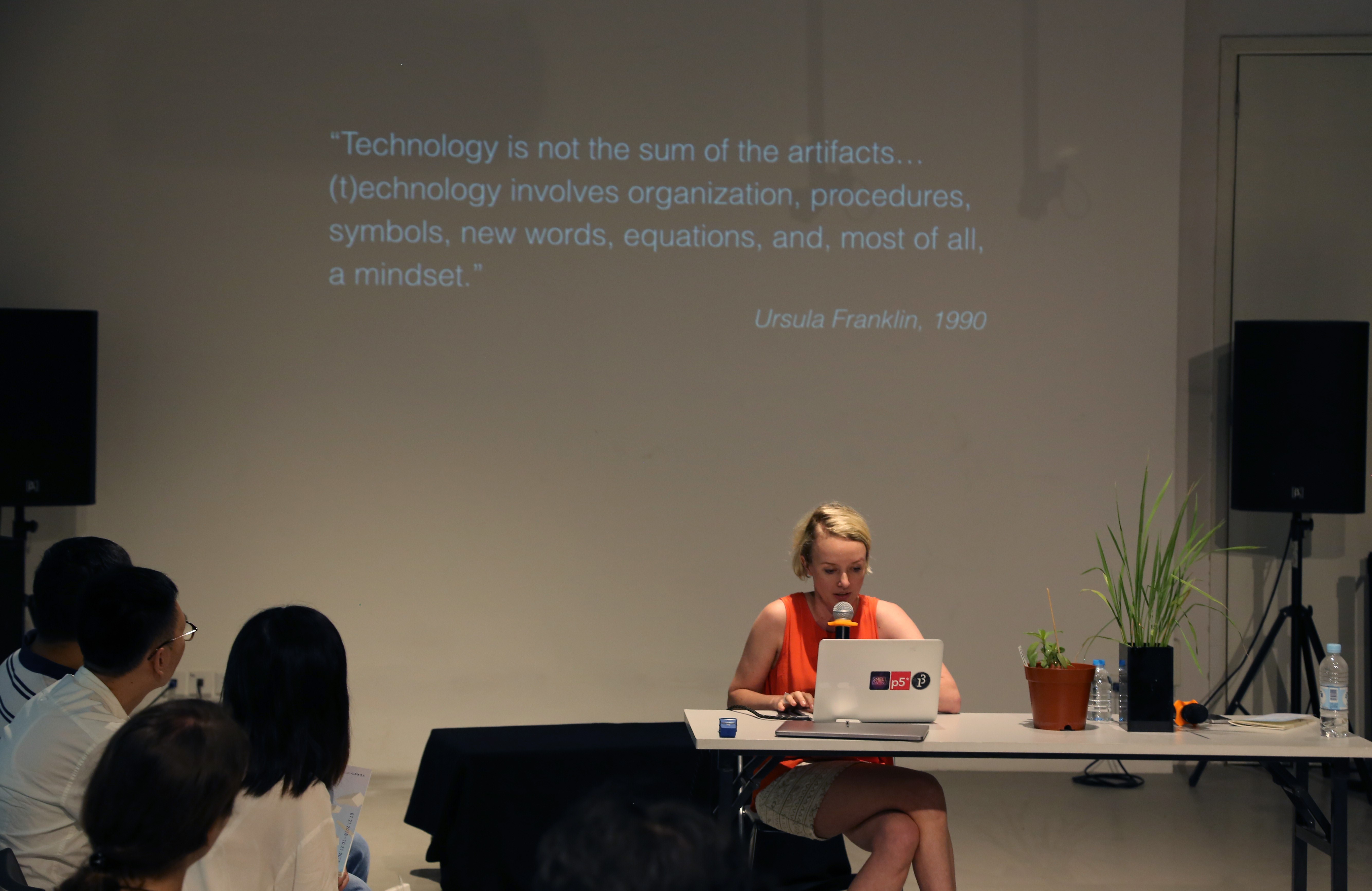

深沼泽

嘉宾:泰加·布莱恩,艺术家

活动现场

▼ 艺术家卡洛琳娜·苏贝卡介绍工作坊主题和背景

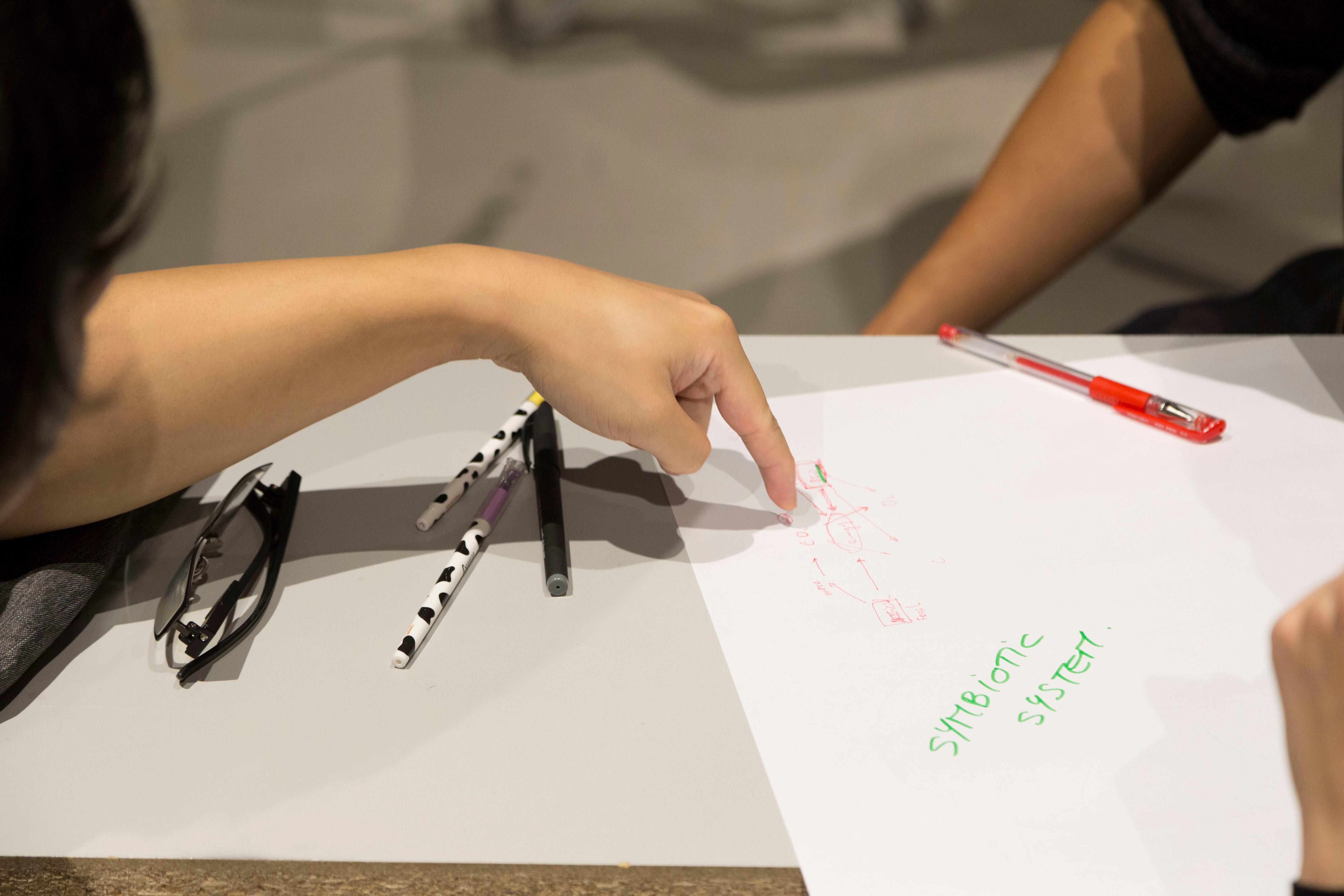

▼ 实验&讨论:绘制碳循环

▼ 实验&讨论:闭合碳循环

《田野修复:碳》由瑞士文化基金会上海办公室支持,瑞士联邦政府科技文化中心战略支持

Mileece: Tahitia Hicks, 2010 © Courtesy the artist

Mileece: Tahitia Hicks, 2010 © Courtesy the artist